在2023年这个科技飞速发展的时代,尽管我们能够通过卫星、互联网等手段监测到许多自然灾害的迹象,但地震这一突发性自然灾害依然以其不可预测性和巨大破坏力,时刻考验着人类的应对能力,每当“刚地震了吗?”的疑问在社交媒体上迅速传播开来,公众的神经便被瞬间绷紧,对“最新消息”的渴望达到了前所未有的高度,本文旨在探讨近期地震事件的发生、影响以及我们应采取的应对策略,以期在未来的地震面前,我们能更加从容不迫。

地震瞬间:震动与恐慌

不久前,我国某地区突然发生了一次里氏5.0级地震,震源深度约10公里,这一消息迅速在社交平台上发酵,人们纷纷通过视频、图片和文字记录下那一刻的震撼与恐慌,有目击者描述,房屋摇晃剧烈,部分老旧建筑出现裂缝,居民纷纷逃至户外避难,学校、医院等公共设施也迅速启动应急预案,确保人员安全,这一事件不仅在当地引起巨大反响,也牵动着全国人民的心。

最新消息:科技助力快速响应

面对突如其来的地震,我国的地震监测系统立即启动,通过高精度传感器网络和人工智能算法,迅速确定了震中位置、震级以及初步的灾情评估,官方媒体和地方政府迅速发布“最新消息”,包括地震的详细信息、震后救援进展、避险提示等,有效减少了恐慌情绪的蔓延,特别是通过社交媒体和手机APP推送,使得信息能够以秒为单位传播到每一个角落,为民众提供了宝贵的逃生和自救时间。

科学应对:从“知”到“行”

在“刚地震了吗?”的疑问之后,更重要的是如何科学应对,了解基本的防震减灾知识是关键,包括但不限于:家中、学校和工作场所应准备应急包,包含手电筒、备用电池、急救用品等;了解并熟悉周边安全避难所的位置;学习并实践“趴下、掩护、握固”的避震动作等,政府和社区应定期组织地震应急演练,提高公众的应急反应能力和自救互救技能。

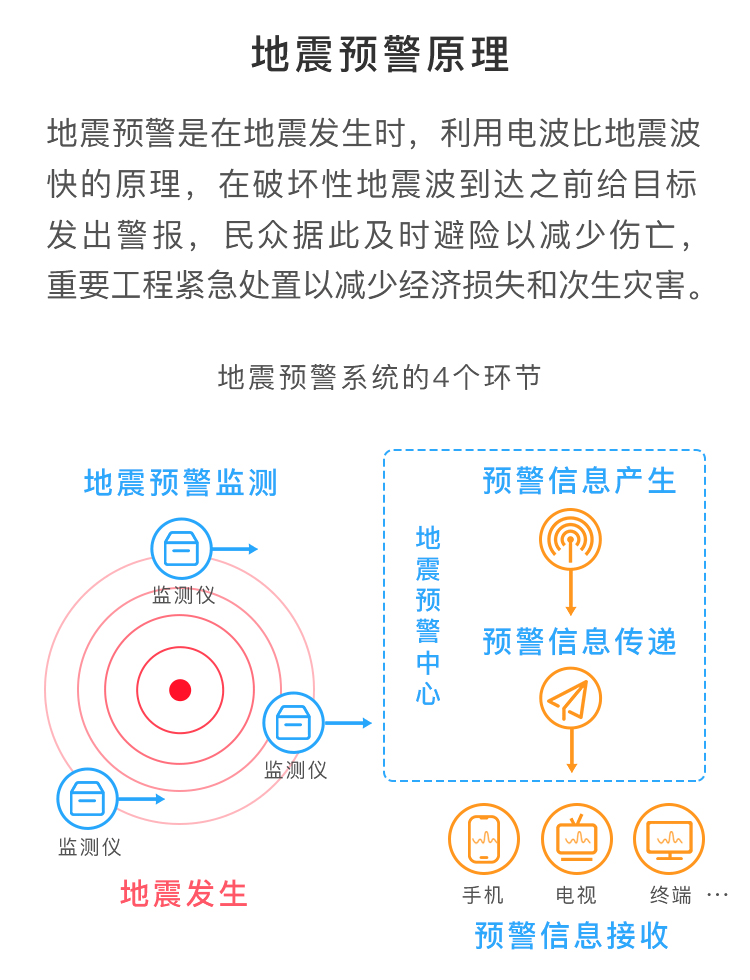

科技赋能:预警系统的进步

近年来,我国在地震预警技术上取得了显著进展,通过在地震多发区域布设密集的地震台网,利用P波(纵波)比S波(横波)先到达的特点,实现地震预警,虽然预警时间短暂,但足以为人们争取到宝贵的几秒到几十秒的逃生时间,结合大数据分析,预警系统还能对可能受灾区域进行初步预测,为相关部门提供决策支持,实现更高效的资源调配和救援行动。

构建韧性社会

面对地震等自然灾害的挑战,构建一个具有韧性的社会显得尤为重要,这包括但不限于:加强建筑物的抗震设计标准,提高城市基础设施的耐灾能力;推动社区层面的灾害预防教育,增强居民的自我保护意识;以及利用数字技术优化灾害应急响应机制,提高救援效率和精准度,国际合作也是不可或缺的一环,通过共享地震监测数据、技术交流和经验分享,我们可以共同提升全球的防灾减灾能力。

“刚地震了吗?”这一疑问背后,是对安全与保障的深切渴望,每一次地震都是对人类智慧与勇气的考验,也是推动我们不断进步的契机,通过科技的力量提升预警效率、通过教育的普及增强公众意识、通过政策的引导促进社会韧性建设,我们能够更好地应对未来可能发生的地震挑战,让我们携手共进,为建设一个更加安全、 resilient(有弹性的)的世界而努力。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...