在地球这个不断运动与变化的蓝色星球上,自然灾害总是以各种形式不时地提醒我们其脆弱与不可预测性,地震作为自然界中最具破坏力的力量之一,每一次震动都牵动着全球的神经,让我们聚焦于地震的最新消息,探讨其成因、影响以及人类在面对自然灾害时的应对策略。

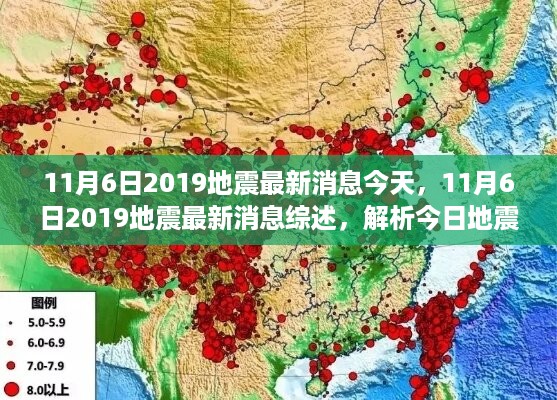

地震概况:今日震中位置与震级

据国家地震台网正式测定,日期)XX时XX分,在XX省(市)XX县(区)发生了一次XX级地震,震源深度XX公里,此次地震的震中位于人口密集区域还是偏远山区,是否对当地居民生活、基础设施及交通造成了影响,是公众最为关心的问题,据初步评估,震中附近有多个城镇受到波及,部分房屋出现裂缝、倒塌现象,道路交通出现中断,电力和通讯系统也受到不同程度的影响。

地震成因解析:板块运动与地质构造

地震的发生与地球内部的板块运动密切相关,今日发生的这次地震,根据地质专家的初步分析,是由于印度洋板块与欧亚板块的边缘碰撞所导致,这一地区位于环太平洋地震带附近,是地球上地震活动最为频繁的区域之一,板块间的相互挤压、推拉,使得地壳应力积累到一定程度后突然释放,形成地震波向地表传播,造成地面的震动,了解地震的成因,有助于我们更好地预测和防范未来可能发生的地震灾害。

最新影响评估:生命线工程与居民生活

随着救援队伍和专家组迅速赶赴灾区,关于地震影响的详细评估报告陆续出炉,据报道,本次地震导致多处供水系统受损,部分区域出现供水短缺;电力设施因震损而停电,给灾区居民的日常生活和医疗救治带来极大挑战;交通方面,多条主要道路因山体滑坡和桥梁断裂而中断,给救援物资的运输和伤员转移带来困难,学校、医院等公共设施的受损情况也备受关注,确保这些关键设施的快速恢复对稳定灾区秩序至关重要。

救援行动与防灾措施:政府与民众的共同努力

面对突如其来的地震灾害,各级政府迅速启动应急预案,调动消防、武警、医疗等救援力量赶赴灾区,通过卫星通信、无人机等现代技术手段,对灾区进行全面评估和实时监控,确保救援工作的精准高效,在政府主导下,社会各界也纷纷伸出援手,志愿者组织、慈善机构、企业等纷纷发起捐款捐物活动,为灾区人民提供物资支持和心理慰藉。

除了政府的快速响应外,提高公众的防灾减灾意识也是减少地震损失的关键,通过学校教育、媒体宣传等方式普及地震知识,如“震时躲避、震后疏散”的基本原则,以及家庭防震包的准备等,都能在关键时刻挽救生命,加强建筑物的抗震设计标准,提高城市基础设施的韧性,也是从源头上降低地震灾害风险的有效途径。

科技助力:监测预警与灾后重建

在科技日新月异的今天,地震监测预警系统在减少地震灾害损失方面发挥了重要作用,通过高精度地震仪、卫星遥感等技术的综合运用,能够在地震发生初期迅速捕捉到信号并进行预警,为人们争取到宝贵的几秒到几十秒的逃生时间,大数据、云计算等技术的应用,使得灾后救援更加精准高效,能够迅速分析出受灾最严重的区域和最迫切需要的资源类型。

灾后重建工作同样离不开科技的支撑,利用无人机进行空中测绘,快速评估灾区受损情况;3D打印技术用于制造临时住所和医疗设备;以及智能机器人参与搜救和危险区域探测等,都极大地提高了重建工作的效率和安全性,通过建立更加科学合理的城市规划与建设标准,确保未来城市在面对自然灾害时具备更强的抵御能力。

共克时艰的全球视角

每一次地震都是对人类社会的一次考验,它不仅考验着政府的应急管理能力、救援队伍的专业素养,也考验着每一个个体的责任感与团结精神,在灾难面前,没有哪个国家或地区能够独善其身,国际社会的合作与支持显得尤为重要,通过共享地震监测数据、救援物资援助、技术交流与合作等方式,我们可以共同提高全球应对地震灾害的能力。

今天的地震刚刚过去,但我们对未来的准备才刚刚开始,让我们从每一次灾难中汲取教训,不断加强防灾减灾体系建设,提升全社会的灾害应对能力,相信在科技的力量、人类的智慧以及不屈不挠的精神面前,任何自然灾害都无法阻挡我们前进的脚步。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...